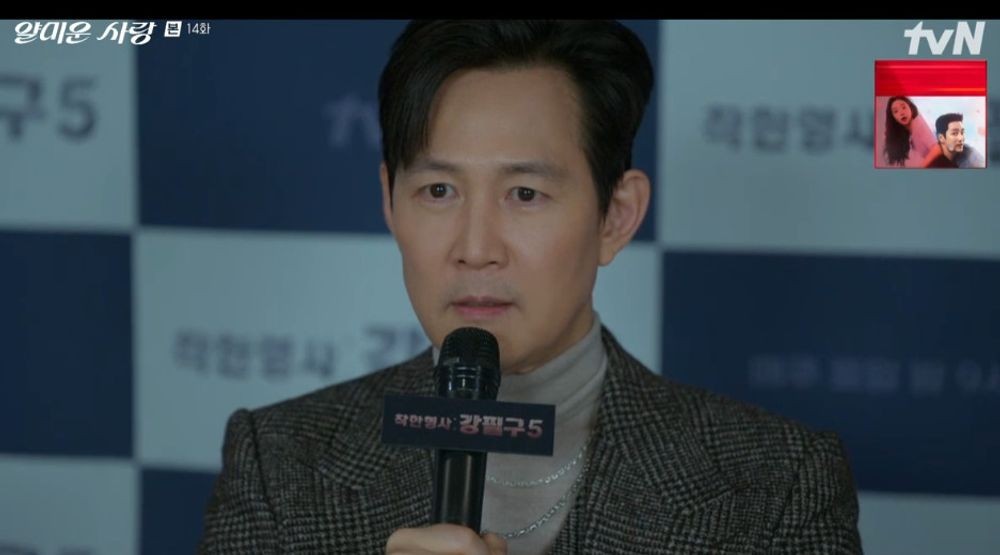

硫黄島守備隊指揮官の栗林忠道・陸軍大将(写真/AFLO)

戦後80年となった2025年は新聞・テレビで多くのドキュメンタリーや戦争体験者の証言、特集記事が組まれ、あの戦争を振り返った。そもそも日本にはどんな軍人がいて、どう戦い、この国に何を残したのか。歴史学者、戦史研究者、軍事評論家やジャーナリスト、自衛隊の将官経験者など16人に取材し、旧日本軍(1871~1945年)の「最高の軍人」「最低の軍人」を評価してもらってランキングにした。前編では「最高の軍人」ランキングを紹介する。【前後編の前編】

万歳突撃を許さず「まず部下に水をやれ」

「最高の軍人」を評価する視点と基準は選者によって違う。

たとえば政治・歴史学者の井上寿一・学習院大学教授は「合理的な軍事戦略の持ち主だったか。軍事と政治のバランス感覚に優れていたか否か」で選び、陸上自衛隊研究本部総合研究部長や防衛大学校教授を歴任した山口昇・元陸将は、「軍人としての能力とパフォーマンス、もう一つはリーダーとしての資質」の両面から選考したと語った。

そうした選者たちから最も多くのポイントを得た1位は太平洋戦争屈指の激戦地となった硫黄島守備隊指揮官(第109師団長)の栗林忠道・陸軍大将(死後昇級)だ。

米軍による本土空襲をさせないために小笠原諸島が「絶対国防圏」とされ、小笠原兵団長を兼ねる栗林は硫黄島に司令部を置いてゲリラ戦で米軍を迎え撃った。40日間の攻防で日本軍は守備隊の95%にあたる2万人以上が戦死、米軍は3万人近い死者・負傷者を出したとされる。山口氏が語る。

「そもそも硫黄島の作戦は日本側に勝ち目はなかった。栗林は米国の駐在武官を務め、米国の合理的な軍隊の作戦手法を心得ていたし、物量の凄さも知っていた。だからこそ塹壕を縦横にめぐらせて徹底的に合理的な作戦で対応した。できうる限りの作戦、知略を講じて米軍を翻弄しました。

当時の日本軍は『万歳突撃』という、特攻隊よりも非合理なことを行なっていた。万歳と叫んで突撃し、やられるだけ。しかし、栗林は万歳突撃を許さなかった。最後まで粘り、捕虜になっても生き残る。そして戻ればまた戦力として相手と戦う。それが軍人のあるべき姿と考えていました。兵士も大切にした。ある時、上官が部下に先んじて水を飲んでいたのを見て、まず部下に水をやれと咎めた。中間管理職に厳しい上官だったようです」

日本軍の最後の総攻撃の後、日本兵300人余りの遺体が残されたが、米軍の捜索にもかかわらず、栗林の遺体は見つからなかった。

2位は日露戦争当時の連合艦隊司令長官、東郷平八郎・海軍元帥。日本海海戦ではロシアのバルチック艦隊を壊滅させた。敵艦隊を前に東郷が命じた敵前大回頭、いわゆる“東郷ターン”は世界を驚かせた戦術だった。

「本当の艦隊決戦を決行、成功させたのは世界史でもこの人ひとり。英国のネルソン提督に比して『東洋のネルソン』とも呼ばれるが、戦術的にもネルソンより上で世界史最強の海軍軍人と言っても過言ではない」(憲政史研究家・倉山満氏)

「日本海海戦の勝利で明治日本は存立危機を脱し、独立を守り抜くことができた。世界の諸民族に列強からの独立の機運が生まれた」(軍事ジャーナリスト・井上和彦氏)

16人の専門家が選ぶ「最高の軍人」たち(1~5位)

戦果ではなく人命救助で名を残した

3位につけたのは軍政家の永田鉄山・陸軍中将。軍指揮官として活躍したわけではないため一般の知名度は低いが、陸軍省軍務局長として総力戦体制の構築を推進した軍政家で「陸軍に永田あり」と言われた。だが、日中戦争直前(1936年)、陸軍内の皇道派と統制派の対立で皇道派の将校に陸軍省内で斬殺された。

政治・歴史学者の前出・井上氏は「殺されなかったら、永田の下で日中戦争は回避できた可能性がある」とした。防衛省防衛研究所の石津朋之・戦史研究センター・主任研究官は「総力戦の本質を一番理解していた陸軍軍人。斬殺は惜しまれる。ただし、仮に生きていたとしても、太平洋戦争への大きな流れを変えるには至らなかっただろう」と指摘するが、2人とも「最高の軍人」の1位に永田氏を挙げた。

4位は参謀の石原莞爾・陸軍中将。日米による『世界最終戦論』を唱え、関東軍作戦主任参謀として満蒙領有計画(満州国建国)を立案したが、日中戦争では参謀本部第一部長として不拡大方針を主張。満州国を満州人に運営させるべきと考える石原は、東条英機と決定的に対立し、太平洋戦争開戦前に予備役に編入(現役引退)された。

前出の戦史研究センター・主任研究官の石津氏は、「東条英機との対立などでいささか過大に評価されている面もあるが、世界の潮流及び日本の実力を正確に理解していた数少ない陸軍軍人」と見る。

5位は福島安正・陸軍大将。情報将校としてポーランド、ロシア、シベリアまで1万8000キロを騎馬で横断。その後もバルカン半島やインドなど各地の調査を行なって日清戦争では第1軍参謀を務め、日露戦争では馬賊を組織した満州義軍の総指揮を執り、ロシア軍の後方攪乱を行なった。ロシア革命を支援してロシア帝国を弱体化させる工作を行なった明石元二郎・陸軍大将(10位)らとともに情報戦で大きな功績をあげた。

陸上自衛隊幕僚監部調査第二課長などを務めたインテリジェンスの専門家、福山隆・元陸将は「福島は明石元二郎ほど知られてはいませんが、ロシア語に堪能で、強敵ロシアとインテリジェンスで渡り合った。他にもシベリア、満州での諜報活動に従事した石光真清・陸軍少佐や海軍の広瀬武夫・中佐など日露戦争勝利の陰には日本軍のインテリジェンスを支えた軍人がいたことは見逃せません」と評価する。

16人の専門家が選ぶ「最高の軍人」たち(6~43位)

6位の樋口季一郎・陸軍中将、7位の木村昌福・海軍中将は共同してアッツ島玉砕で孤立したキスカ島の撤退作戦にあたり、米軍の艦船が包囲するなか、キスカ島守備隊約5200人全員の救出に成功した。樋口はハルピンの陸軍特務機関長時代には、ドイツの迫害からシベリア鉄道を使って満州国境に逃げてきたユダヤ人の脱出に協力したことでも知られる(オトポール事件)。

『キスカ撤退の指揮官』の著者でノンフィクションライターの将口泰浩氏が語る。

「木村は『一兵たりとも残さない』を合い言葉に、味方の兵力を失わずにいかに敵に損害を与えるかが兵法の極意だと説いた。樋口は木村からの『救出艦乗船時における三八式歩兵銃の放棄』という異例の要請を独断で受け入れた。ナチスから逃れてきたユダヤ人難民も救った。いずれも戦果ではなく、人命救助で名を残した稀有な軍人です」

【選者一覧(敬称略、五十音順):家村和幸(兵法研究家)、石津朋之(防衛省防衛研究所戦史研究センター・主任研究官)、井上和彦(軍事ジャーナリスト)、井上寿一(政治・歴史学者)、潮匡人(軍事ジャーナリスト)、菊池雅之(軍事フォトジャーナリスト)、清谷信一(軍事ジャーナリスト)、黒井文太郎(軍事ジャーナリスト)、倉山満(憲政史研究家)、纐纈厚(歴史学者)、将口泰浩(ノンフィクションライター)、田原総一朗(ジャーナリスト)、福井雄三(東京国際大学特命教授)、福山隆(元陸将)、矢野義昭(軍事アナリスト)、山口昇(元陸将)】

(後編のワーストランキングに続く)

※週刊ポスト2026年1月2・9日号